以前、headphone controllerだけを自作してみたが、手動で切り替える物であり、送信focusについてはCWはWinKeyer2があればloggerと連動して切り替えられるが、phoneでは不可能。このheadphone controllerだけでは真のSO2Rと言える物は出来ない。

そこで、先日ようやくmicroHAMのSO2R controller、micro2R(u2R)を入手した。コレがなくては始まらない代物である。同じくMK2Rという上位機種があるが、基本のSO2Rはu2Rで問題なく運用でき、また操作もsimpleな方が良いと思ったのでこちらを選んだ。(u2Rは小さくて可搬性も良い。)

Sub antennaの設置

で、2nd antennaとしては、今回は釣竿vertical+ATUでごまかすことにした。Sub antennaとしてbeamを使うと、手で回さなくてはならず大変だから。DX contestだし打ち上げ角の低いverticalは悪くない。

廃棄車両を基礎として利用して設置したantennaの給電部付近。真ん中の灰色のがATU(東京ハイパワー HC-200ATF)。コイツはoptionの同軸DC印加ユニットを使うと、control cableを省略できる。

Antennaは10mのfiberglass poleを20mで電圧給電にならないように少し短めに9m長として使った。同調状況は次の通り。

| 9m長釣竿vertical + ATU(HC-200ATF) | |

| 160m | ×全く同調せず |

| 80m | ×全く同調せず |

| 40m | ○良好 |

| 20m | △同調しづらい(SWR>1.5) |

| 15m | ○良好 |

| 10m | ○良好 |

どのようにelement長を選んでも、どこかのbandが電圧給電に近くなるのは致し方ない。これで40~10mは何とか使え、20mもいちおう飛んではいた。

本題:SO2Rの感想

事前にN1MM Logger manualのSO2Rの項やu2Rのmanualにざっと目を通したが、かなり多機能・複雑で、事前に理解するのは難しく、「使いながら覚えるしかない」ということで割り切った。

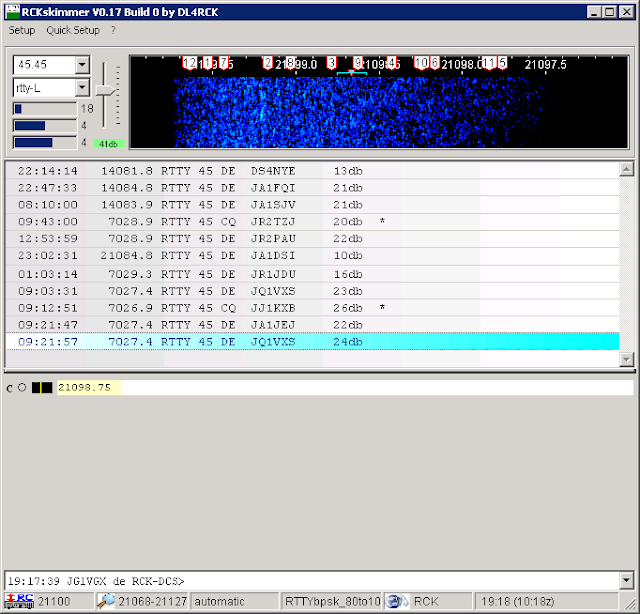

このように両側にBandmapsを配置し、2つのEntry窓の間にCheck窓を置いた。

今回はnon-assistedを選んだので、Available Mult窓はあまり役立たず、Telnet窓も表示していない。

ちなみにnon-assistedでもSPした局はBandmap上にself-spotされていくのでそれはそれで役に立つ。

さて、以下が実際にSO2Rを初体験してみた感想である。

自分の送信音をmonitorしない

これは最初に一番戸惑ったことである。

自分の送出する符号を聞かない中で、受信音だけで操作していく。

これは最初はすごく難しく感じたが、しばらくしたら慣れた。

よく考えると、SO1R等で自分の送信音をmonitorしているのはボーっと待つしかない全く無駄な時間である。SO2Rではこの時間を利用して別側のradioの音を聞いているのだ。

欠点は自分の送信音をmonitorしないため、CWでは速度が分かりづらいことである。しかしこれはCW speedを数字で感覚として覚えていれば済むことである。例えば、標準の速度は28wpmとして、場面に応じてQRQ/QRSする。その目安を数字で覚えておけばよい。

送信中何を打っているかは耳でのfeedbackが無いので、F-keyを間違えて打鍵してしまった場合などは混乱に陥りやすい。耳でのfeedbackは無いが、N1MM LoggerではEntry Windowの下部に文字列でfeedbackが現れる。

「送信している側と逆側のradioを受信している」、つまり「あるbandでCQを出している時、別のbandを聞いている」というのは最初は違和感があった。最初はどちらの受信音を聞いているのかが全くつかめなった。しかし慣れるにつれ、どちらのradioを受信しているのかが自然な感覚として掴めるようになってきた。

SO2R独特のtimingとrhythmに慣れること

SO2Rでは数秒ごとに送受信のfocusが入れ替わり、headphonesの各耳に聞こえてくる音もこれに同期して頻繁に入れ替わる。

単純に左耳にradio 1を、右耳にradio 2を割り当てればよいと思うかもしれないが、微弱な信号は反対側で強い信号が聞こえていたりすると片耳ではとても聞き取りづらいのでやはり両耳で聞く必要がある。

Focusの遷移の仕方やaudioの左右の耳への振り分けは、u2RとN1MM LoggerのSO2R機能の絶妙な連携が行われており、目的とする状況に応じて自在に設定できる。最初はmicroHAMやN1MM Loggerのdefaultの設定を使い、徐々に自分の好みに合うようにしていくのだが、focus遷移のsequenceに慣れるまでは、瞬間瞬間で何を聞いているのかが分からなかった。例えば両耳で聞いていてある局に呼ばれた時、どちらのradioで呼ばれたのか瞬時に分からないのである。

その刻々のfocusについてはu2Rのindicator LEDsで表示されるし、N1MM Loggerでも左右各radioのEntry Windowにある緑と赤の擬似LEDで表示されている。

またたいていの場合、呼ばれた時の受信focusはN1MM Logger上で適切に設定されているので、呼ばれた時にforegroundになっている方のEntry Windowにそのまま相手のcallsignを入力してEnterすればたいてい正しい側のradioで送信される。

つまり、SO2Rに最適化されたfocus切り換えのrhythmを身体で覚え、rhythmに乗ることがとても重要である。rhythmにうまく追従しないと、間違った側にcallsignを入力してしまったりする。

この部分は経験を積むのが大切そうで、車の運転や楽器の演奏と同じ事で、最初は不器用でも練習(実践)を繰り返すうちにかなり無意識に操作できるようになるものだと思う。

運用patterns

SO1Rでは運用形態としてCQとSPの2通りしかなかった。

ところがSO2Rではこれが4~5通りに増える。1Rと同じで、「CQでどれくらいよばれるか?」「マルチ探しを優先するか?」によって使い分けることになるのだが、大まかにCQ rateの順に分類してみると次のようになる。

| pattern | CQ rate | comments |

| CQ (1R) | ★★★★ | さすがに一番呼ばれる時間帯には1Rにならざるを得ない。つまり、両方から呼ばれるとトチったり聞き返しが多くなりrateが却って下がる時は1Rに戻らざるを得ない。熟練度が大きく影響する部分だろう。 |

| CQ+SP | ★★★ | CQがmainだが少し呼ばれないtimingがある時、「副業」として別側radioでSPもする。初心者はSP交信中はCQを止めて行う。混んでいるbandではSP中にCQ周波数を盗られるriskあり。 |

| CQ+CQ | ★★ | 所謂Dueling CQ。それほど呼ばれない時用。両方のradiosで交互に連続して切れ目無くCQを出す。呼ばれた側に反応すればよい。実はこれが一番疲労度が少ない。 |

| SP+CQ | ★ | これが1Rでの通常のSPに相当する。SPがmainではあるが、SO2Rでは別側のradioでCQを垂れ流しておく。どこのbandでもCQの生産性が悪い時に使う。CQ側は5分に1回でも応答があればそれはそれで儲け物。 |

| SP+SP | N/A | これは同時にやる意味があまりない。ただ本当に2つの交信を同時に捌ける神レベルの熟練者なら出来るのかもしれない。 |

ここには書かないが、それぞれのpatternでheadphonesの切り替え方も変わってくる。

基本的には、片側で送信している時は別側の受信音を両耳で聞き、両方が受信状態の時は左右の耳で両方を聞くと良いが、交信中の側は出来れば両耳で聞きたい。両方受信の際に2つのradioを左右別々に聞くのか、受信focus(交信中)側のradioを両耳で聞くのかはstereo mode keyで切り替えられる。英語keyboardでは「‘(grave accent or back quote)」とN1MM Logger manualに書かれているが、日本語keyboardでは「@(at mark)」がそれである。非常に便利なので覚えておいて損は無いkeyだ。

両耳で信号を聞き分けることも、最初は非常に難しく感じられたが、やっているうちに多少は出来る様になってきた気がした。やればもっと上達できるのかもしれなので、実戦を積むことが楽しみだ。

まとめ -時間を刻む技術-

やってみると、SO2Rはこれまでと全く違うコンテスト体験だった。

忙しくて集中力を要するが、rhythmicalなのでまるで楽器でも演奏しているようで、心地よい忙しさであり、嫌な疲れ方ではない。それこそsportsを楽しんだ後のような爽快な疲労感がある。

1Rではrateが落ちるとCQしてもSPしても何かだれてしまうが、SO2Rでは「疲れた時はdueling CQ」すればよく、左右への切り替え音の心地良さと1Rの空振りCQより2 bandsでCQ出している分少しは呼ばれるので、1Rよりは退屈しない。

SO1Rでは暇になるとボーっとしてしまったり、裏でGmailを読んでみたりweb surfingをしてしまったりする事が多かったが、そういう暇つぶしの必要性(?)は少なくなる。そもそも運用に忙しくて自分のscore summaryにすら目が行かない程だ。

SO2Rとは与えられた時間を秒単位(正確にはmilli秒単位)で最大限に活用しようとする技術だ。

交信の可能性、つまりrateが最大限になるように、随所に工夫がなされている。

送信messageは必要最小限になっている。交信は短く機械のようなやり取りになり、忙しいので「GL」や「73」のようなmessageは送っている暇が無い。Acknowledgeは「TU」や「EE」であり、「CFM」「QSL」はなるべく避ける。Contest中に『ご挨拶』を好む人達から、丁寧に何か打たれても定型messageしか返さないので非常に無機的だし、失礼に聞こえると思う。それだけ「真剣」ということだ。

Contest結果

CQWW WPX Contest, CW

Call: JG1VGX

Station: JG1ZUY

Class: SOAB LP

QTH: Kimitsu, Chiba

Operating Time (hrs): 21:30

Radios: SO2R

Summary:

Band QSOs

------------

160: 0

80: 23

40: 103

20: 123

15: 278

10: 53

------------

Total: 580 Prefixes = 337 Total Score = 445,514

PWR: 100W

Ant: (R1) Tribander for 40/20/15m (3/5/5), 10m 7L, 80m shortened rotary DP

(R2) Fishing rod vertical (9m long element) + ATU (covers 40-10m)

SO2R: micro2R

Logging: N1MM Logger 13.5.2

今回は、

- Murphyの法則により、contest期間中に丁度磁気嵐が発生した、

- はじめてのSO2Rで非常に不慣れだった。今回はSO2Rに慣れること自体を主眼にし、scoreを気にしなかった。運用中に何度もmicro2R manual、N1MM LoggerのSO2R機能manualを参照しながら、様々な機能やkey操作を覚えていった、

- (いつもの事だが)平日の睡眠不足が祟り、contest中にどうしようもない眠気に襲われ、何度も仮眠をとった、

- 土曜日に機器troubleが発生し、午後からひどい渋滞の中東京の自宅まで物を取りに急遽一時帰宅し、修復作業も含めて8時間ロスし、非常に疲れた事、

- 月曜日に仕事を休む事が出来なかったので、full-time参加ではなく日曜日のJST 23:30に停波した。この頃からconditionがいくらか改善したので撤収するのは残念だったし、SO2Rにもようやく慣れてきたところだったのでもっと練習がしたかった、

その他、雑感

2nd antennaの釣竿verticalはそこそこ飛んでは呉れたが、所詮low powerではたかが知れていた。そこで「ここぞ!」という時にはmain antenna(beam)側に切り替えて交信した。N1MM LoggerではAlt-F5 or F6でR1/R2の入れ替えが即座に出来て便利だった。

SO2R機器操作の不手際で、CQを出している側の受信音をうっかり全くmonitorしていないことがあった。逆側でQSOした時に両耳で聞くようにしたのを、うっかり戻すのを忘れた為だ。呼んでくれた局には悪いことをした。

CQ周波数防衛はSO1Rよりも大変である。1Rの時は周波数を盗られそうになるとこちらも意地になって居座ったりしたが、SO2Rではそんな事をしている暇が無い。盗られたら「ケンカ」せず、すぐにこちらがQSYした。

単にbandが混んできて寄せられた場合は、微妙にVFO dialを動かしてCQ周波数をずらしていった。そうするのが一番楽である。「.00」などというキリの良い周波数でCQを出すことには一切こだわらなかった。

繰り返すが、SO2Rは最初は難しく感じるが、sportsや楽器練習と同じで、経験を積めば積むほど上手くなっていくものだと思う。Contestに新しい楽しみが増えたようで、とても嬉しい。

u2R (micro2R)を開けたところ。

音声用のisolation transformersや左1/3辺りにWinKeyer2 chip (PIC16F688、14pin DIP)が見える。Mainの制御用chipはそのすぐ右下にあるATmega128A(64pin flat package)だろう。